Жажда общения. Эволюция технологий и устройств с�

Жажда общения. Эволюция технологий и устройств связи

Эх, тяжела и одновременно интересна работа курьеров далекого прошлого. Передача хотя бы одного словесного или письменного послания могла заставить человека пересечь целый мир. Вспомнить хотя бы древнегреческого воина Фидиппида, пробежавшего на одном дыхании расстояние от Марафона до Афин ради возгласа: «Афиняне, мы победили!». Это сейчас практически каждый из нас обладает как минимум одним устройством для переговоров. А тогда молодому смельчаку принести радостную весть в столицу Греции стоило жизни.

Говорящий телеграф

Так и повелось: передача информации целиком и полностью ложилась на плечи курьеров либо специальных сигнальных механизмов. Но все эти методы не транслировали чувства и прочие нюансы общения в режиме реального времени, пока в 1861 году немецкий ученый Иоганн Филипп Рейс не представил публике девайс, именуемый телефоном (в переводе с греч. – далекий звук). Прибор оказался на редкость некачественным, в том смысле, что сигнал, передаваемый через провода, кодировался на выходе отвратительными шумами вместо голоса. К тому же ничтожно малая зона покрытия базовой станции (БС) делала первый в мире разговорный аппарат абсолютно бесполезным. Плюс ко всему Пруссия явно не была заинтересованной в трудах отечественных изобретателей. Самое интересное происходило за Тихим океаном в бывших британских колониях, ныне именуемых США.

Только вот технология телефона затерялась куда-то на целых 11 лет. Снова поднять ажиотаж вокруг этого изобретения смогли великий Томас Эдисон и работник крупнейшей на тот момент времени телеграфной компании Western Union Александр Грэхем Белл. Вторая личность довела до конца начинания европейских инженеров, и в 1876 году ровесник 19-го президента Америки Резерфорда Хейза запатентовал первое переговорное устройство с чуждым для нас названием «говорящий телеграф». Спустя два часа аналогичный механизм представил другой изобретатель из Чикаго Э. Грей. Человечество уже разменяло третье тысячелетие, а споры о том, кто у кого и что «спионерил», не утихают и по сей день :).

Не без доработок

Ну да оставим никому не нужные разногласия демагогам. Трубка Белла (именно так ее привыкли называть) представляла устройство, последовательно принимающее и передающее голосовые сигналы. Кроме рычага включения электрического механизма никаких манипуляторов не предусматривалось. Получается, что собеседникам приходилось как-то договариваться заранее о встрече возле телеграфа.

Изначально разговорный агрегат предназначался для общения между людьми, находящимися на расстоянии максимум 500 метров друг от друга. В те времена такой параметр для телефона считался огромной дистанцией. Устройство же Филиппа Рейса в несколько раз уступало «болтающему» телеграфу в дальности и качестве передаваемых сигналов.

Спустя три с небольшим сотни дней изобретатель Ваден усовершенствовал трубку Белла, установив на корпус ключ для передачи электрического «вызова». На этом апгрейд начинки аппарата не закончился. Перспективное американское изобретение сначала доработал русский электротехник П.М. Голубицкий, поместив внутрь переговорной трубки постоянные магниты и конденсаторы, за счет чего частота сигнала увеличилась в несколько раз и позволяла общаться на расстоянии трех с половиной сотен километров. Так на ежегодной технической выставке в Париже наш соотечественник лично позвонил из столицы Франции в город Нанси, откуда в ответ донеслось столь популярное слово «алло». Голубицкий доработал и внешний вид телефона. Устройство наконец обзавелось раздельными приемником и передатчиком звука, что, несомненно, отразилось в лучшую сторону на его удобстве.

Через год Томас Эдисон заменил в разговорной трубке угольный стержень порошком (используемым чуть ли не до распада СССР) того же материала, окончив тотальное изменение внутреннего состояния аппарата.

Передатчик голоса перестал быть роскошью. За первые десять лет XX столетия численность абонентов в США составила порядка семи миллионов (в остальных государствах народу было поменьше), а с появлением первых АТС (автоматическая телефонная станция), число общающихся измерялось даже не десятками, а сотнями миллионов.

Сегодня «говорящий телеграф» является неотъемлемой частью обихода любого жителя. Но любые короли рано или поздно умирают. Их место занимают более продвинутые «особи». Так и в этом случае, люди захотели избавиться от никому не нужных проводов.

Джеймс Бонд отдыхает

В 1953 году книжные полки буквально ломились от романов Яна Флеминга. Писатель заставил всех влюбиться в неистового героя и бесстрашного шпиона – агента 007. Бонд, Джеймс Бонд использовал множество ухищрений и приемов, помогавших ему в борьбе с человеческим злом, среди которых оказался датчик связи – беспроводной телефон. Это сейчас им никого не удивишь, а тогда читатели и любители жанрового кино восхищались выдумкой автора.

К чему все это? Да к тому, что первый «мобильник», на самом деле, изобрели еще тогда, когда маленький Джеймс спокойно ходил под столом :). Если конкретно, то 3 декабря 1950 года шведский работник Televerket позвонил начальству в офис компании из своего автомобиля. Он бы позвонил и из дома, и из кафе, да откуда угодно! Только вот устройство занимало без малого все заднее сидение машины. «Прикрутить» четыре колеса к беспроводному телефону, как видишь, не стало большой проблемой, а вот с качеством передаваемых сигналов пришлось повозиться. Для звонка необходимо было сначала позвонить на АТС и передать телефонистке номер аппарата, установленного в машине. Разговаривать одновременно не получалось: приходилось говорить при нажатой кнопке в корпусе устройства, и слушать – при отключенной клавише (принцип работы домофона). По сути, изобретение скандинавов напоминало не что иное, как передвижную радиостанцию. Ну, разве что с прикуривателем :).

Шведы немного опередили чикагскую фирму AT&T Bell Labs с выпуском такого же «автотелеграфа» (разработки которого велись с 1946 года). Настоящий же переворот в беспроводном общении устроили последователи братьев Пола и Джозефа Галвинов. Руководитель инженерного отдела Motorola Мартин Купер обзавелся патентом на производство однокристальных процессоров, и 3 апреля 1973 года на свет божий появился первый в мире портативный (сотовый) телефон DynaTAC 8000X (шутка ли – килограмм электроники!). Автор изобретения вышел из своего дома и, стараясь совладать с чувствами, позвонил в центральный офис главного конкурента – лаборатории Bell.

Модель получилась довольно успешной (15 лет кропотливой работы и 100 миллионов долларов бюджета не были пущены на гулкий ветер). Обладая светодиодным красным дисплеем, гаджет не имел множества функций и наворотов. Емкости батареи хватало всего на один час разговора. Несмотря на это, компании удалось продать порядка миллиона экземпляров культового телефона. А стоил DynaTAC 8000X каких-то $4000.

Далее Пекин, Нью-Йорк, Филадельфия и Гонконг обзавелись своей сетью с наивным названием DynaTAC. Численность абонентов беспроводной связи в Северной Америке уже тогда превышала один миллион граждан. Все те же чикагские «мафиози» запустили проект AT&T в США на две тысячи абонентов. На евро-американский рынок мобильных устройств вышла и Nokia со своим Mobira Senator. И понеслось…

На пути к 4G

Через пять лет после этого отметила свое рождение компания Advanced Mobile Phone System. Никому неизвестная ранее AMPS заняла ряд небольших частотных диапазонов по всем пятидесяти штатам. Началось победное продвижение одноименного стандарта. Конечно, о хорошем качестве связи и о большой масштабности распространения говорить не приходилось: во времена настоящего рок-н-ролла и поддержки железного занавеса было достаточно тяжело «отвоевывать» частотные спектры у американской армии, но пользователям хватало и малого. Этот же стандарт приютил порядка пяти миллионов землян.

Одновременно с появлением коммерческих сетей произошел переход от аналоговых систем к цифровым. Различные производители и лаборатории предложили три основных способа распределения частотного диапазона, используемых в настоящий момент: Code Division Multiple Access (CDMA) – множественный доступ с разделением частотного спектра на коды; Frequency Division Multiple Access (FDMA) – множественный доступ с частотным разделением диапазона и Time Division Multiple Access (TDMA) – множественный доступ с временным (ударение на последний слог) разделением частотного спектра. Все разнообразные стандарты являются их вариациями и сочетаниями.

Но не одними Штатами едины. В 1981 году заработала первая в Европе сеть Nordic Mobile Telephony. Свободные частоты (450 и 900 МГц) и не менее свободный стандарт позволил технологии достаточно быстро распространиться по просторам Старого Света и Ближнего Востока (первой NMT-сетью на 12 тысяч абонентов обзавелась монархическая Саудовская Аравия). Именно NMT и западный AMPS относят к сетям первого поколения (first generation) или «1G».

Развитие беспроводного общения достигло своего апогея. Совет почтовых европейских служб совместно с Европейским институтом стандартизации электросвязи в 1982 году создал группу общественной мобильной системы – Group Special Mobile, больше знакомую нам в виде привычной аббревиатуры GSM. Началась эпоха сетей второго поколения. К девяносто четвертому году двадцатого века, в пятидесяти государствах насчитывалось свыше 75 мобильных операторов сетей на базе стандарта TDMA и миллионы абонентов. В те времена массовой «железкой» стал телефон Nokia 1011, вышедший на «сотовый» рынок 10 числа 11 месяца – магия цифр :). Портативным устройство, разработанное горячими финнами (совместно с компанией Radtolinija), сегодня назвать язык не поворачивается. Обладая никель-кадмиевой батареей, сей «монстр» весил добрых полкило. При разговоре человек должен был выдвинуть алюминиевую антенну, делавшую габариты телефона просто неприличными: 30 (!) сантиметров в высоту – такая вот гантель. Зато емкости аккумулятора хватало на 9 часов беспрерывного разговора, что и по сей день считается отличным показателем.

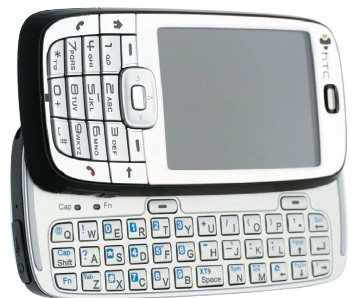

Позже к общественной GSM-системе добавилась пакетная передача информации (со скоростью 144 Кбит/сек) за счет перехода на стандарт CDMA. Дабы не отставать от «моды» мобильного мира, девайсы подверглись капитальной модернизации и миниатюризации. Появился новый вид устройств связи: коммуникаторы и смартфоны. С ростом их функциональных возможностей пришла пора задуматься насчет нового, производительного стандарта связи. Пользователям захотелось не только слышать голос любимого человека, но и видеть его, а также постоянно быть «он-лайн».

3G, и ни «G» меньше!

А не тут-то было! В 90-е 3G-стандарт так и не смог преодолеть множественные запреты со стороны жадных военных ведомств. К тому же сложность и дороговизна внедрения и модернизации оборудования заметно снизили темп популяризации третьего поколения. И, пожалуй, самой большой проблемой являлась потребность технологии в широкой аудитории. В 90-е общество не имело столь высокого уровня информационного развития. Сегодня пользование благами новых технологий имеет смысл благодаря одновременному переходу близкого круга общения на подобные устройства. С первыми двумя проблемами быстренько разобрались созданием международных организаций IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000) и 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Задачу популяризации мобильного «железа» решают такие компании, как NTT DoCoMo. Разработанная японцами технология FOMA (Freedom Of Mobile Access) является отличным примером развития 3G-сетей.

Результатом творчества этих организаций стали два стандарта:

1. Universal Mobile Telecommunications System образована из трех систем с общими свойствами и функциями (W-CDMA, TD-CDMA и TD-SCDMA). Иногда сеть UMTS называют в честь предшественника во втором поколении – 3GSM, но чаще сокращением фразы Wideband-Code Division Multiple Access (широкополосный CDMA).

Итак, W-CDMA функционирует на двух каналах: дуплексном (пакет данных перемещается в обе стороны) и симплексном (пакет данных передается только в одну строну). Их ширина составляет порядка пяти мегагерц в диапазоне частот от 1885 до 2025 мегагерц для режима передачи сигнала с мобильного устройства на базу, и от 2110 до 2200 мегагерц – для приема сигнала с базы на, допустим, коммуникатор. В режиме TDD (Time Division Duplex – временное разделение сеансов приема и передачи данных) информация поступает через один канал, который работает на определенной частоте. Такой метод передачи информации используется при работе с интернет-сервисами.

Иначе дело обстоит с передачей голоса. Здесь необходимы два канала, так как нагрузка при получении и отправке сигнала равномерна, поэтому используется режим FDD (Frequency Division Duplex – частотное разделение сеансов приема и передачи данных). Таким вот способом оператор разгружает или загружает свободное пространство частотного спектра. Надо сказать, что технология W-CDMA является основополагающей для стандарта UMTS, поэтому их часто путают.

Другим стнадартом связи является TD-CDMA (Time Division Code Division Multiple Access). Данный радиоинтерфейс использует совокупность режима TDD и множественного доступа с разделением сигнала на коды. Сеть иногда называют UMTS-TDD.

Последний стандарт семейства универсальных мобильных телекоммуникационных систем родом из Китая. Перейдя Великую стену династии Мин, в мир IT-технологий пришел TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple) – копия TD-CDMA с доступом TDMA для уменьшения помех при наложении частот. Система в автоматизированном режиме управляет количеством и продолжительностью интервалов времени передачи, что способствует выравниванию нагрузки при передаче/приеме пакета данных.

2. CDMA2000 – совокупность нескольких стандартов (UMB, EV-DO, CDMA x1), имеющих определенные, одинаковые свойства. Во-первых, они легко заполняют выделенный частотный диапазон, способный передавать данные со скоростью до 300 Кбит/сек по каналу шириной 1.25 МГц.

Во-вторых, основой функционирования рассматриваемой сети являются режимы FDM (Frequency Division Multiplexing, частотное разделение канала) и OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ортогональное разделение частотного канала) – режимы разделения сеансов приема информации и ее отдачи. Такой порядок передачи пакета данных позволяет значительно уменьшить помехи и наложения сигнала друг на друга.

В-третьих, сеть использует принцип нескольких антенн-приемников MIMO (Multiple Input – Multiple Output), который теоретически увеличивает скорость передачи данных пропорционально увеличению антенн. И наконец, для стандартов CDMA2000 доступен режим множественного доступа с пространственным распределением каналов SDMA (Space Division Multiple Access).

Пчелиные шалости

Ты никогда не задумывался, почему операторов связи и мобильные телефоны называют «сотовыми»? Один из них даже покрасил себя в полосатый, черно-желтый цвет :). Приоткрою небольшую «тайну». Сотовая связь – это разновидность радиосвязи на основе сотовой сети. Зона покрытия такой «паутины» делится на так называемые «соты» (окружности). Размер получившегося сферита определяется областью покрытия отдельных базовых станций. Следовательно, совокупность нескольких станций очень похожа на шестиугольники (пчелиные соты). Например, в Англии у такой сети закрепилось иное прозвище: клеточная или ячеистая структура.

Базовые станции реализуют путем установки нескольких приемопередатчиков, функционирующих на одних и тех же частотах. Помимо этого используются специальные коммутаторы, определяющие положение человека на местности. Они управляют зоной действия одного приемопередатчика относительно другого и обеспечивают непрерывность связи.

Впервые сотовая сеть использовалась в США в 1921 году штатом Детройтской полиции. Используя приемопередатчики с частотой 2 мегагерца, «копы» общались друг с другом радиоустройствами, установленными на автомобилях. В итоге стражи порядка спокойно договаривались, возле какой забегаловки им покушать сладких пончиков :).

Расставим точки над «i»

Поддержку сетей третьего поколения с присущей ей легкостью реализовала компания Apple. С развитием мобильных технологий всевозможные компании выпустили большое количество телефонов и прочих устройств. Но так исторически сложилось, что культовым девайсом общения стало детище «надкусанного яблока», всеми любимый iPhone.

Появлению данного смартфона обязаны мы с вами! Да-да, именно мы. Увидев в 2004 году, насколько популярными оказались плееры iPod, Джобс решил не откладывать дело в долгий ящик и создать универсальный, по его мнению, коммуникатор.

Первый тестовый семпл с кодовым никнеймом Purple1 провалился с треском переспелого арбуза. Поэтому инженеры Apple решили обратиться за помощью к компании Motorola, съевшей не одну собаку на мобильном рынке. Они обеспечивали связь с луноходами! А тут разработать какой-то гламурный телефон? Раз плюнуть! Так, год спустя, на прилавках магазинов появилась Motorola ROKR. Смартфон обладал всеми функциями телефона стандарта GSM с интегрированным проигрывателем iTunes. Новинка привлекла внимание общественности, но широкого распространения не получила. Малая функциональность и неудачный дизайн, разрабатываемый по индивидуальным указаниям Джобса, обрекли на провал устройство Apple и Motorola.

Министерство военных дел США так не шифрует свои разработки, как скрывали «эппловцы» будущий iPhone :). Под прикрытием известной фирмы Infineon инженеры «яблочных» переговаривались с Cingular. Информация касательно отдельных частей телефона была строго засекречена. И лишь в заключительной стадии, словно конструктор Lego, собирался сенсорный гаджет. Но вот наступил долгожданный 2007 год. 9 января на выставке MacWorld Apple представила первый iPhone. Спустя 365 оторванных листов настенного календаря вышла вторая версия культового телефона с поддержкой сетей третьего поколения UMTS.

Сердцем смартфона стал 90-нанометровый производительный чип фирм Toshiba и ARM ARM11761JZF-S. Обладая частотой 550 МГц, FPU-блоком ускорения трехмерной графики и технологией ARM Trust Zone (предотвращающей неавторизованный доступ к приватным данным юзера), он заставил пользователя забыть о всевозможных тормозах и зависаниях приложений. С его помощью происходит управление такими популярными фичами, как сенсорный экран и MEMS-акселерометр ориентирования девайса в пространстве. Совсем недавно стало ясно, что телефон является культовым, и выпуск большого количества «убийц» iPhone’а только подтверждает мои доводы. Apple, как всегда, впереди планеты всей.

Internet как вид общения

Кстати, о нашей планете. А ты знаешь, что Землю окутывает невидимая «паутина»? Да, я о сети Интернет. Развитие глобальной сети подвигло многие компании обратить внимание на перспективный и своеобразный вид общения. Взять в рассмотрение хотя бы большое количество интернет-пейджеров, социальных сетей и форумов. Одной из перспективных технологий общения считается IP-телефония (VoIP, Voice over Internet Protocol).

Попытки осуществления разговоров и проведения видеоконференций с помощью проводной компьютерной сети начались в конце 80-х годов XX века. Но лишь в 1995 году израильской компании VocalTec удалось использовать обработку цифровых сигналов DSP, протоколов маршрутизации и кодеков на благо человечества. Для тех, кто не знает, технология состоит из двух компонентов: преобразование двунаправленной аналоговой речи в цифровой вид данных (за счет кодека) и упаковка аудиоданных в пакеты интернет-протокола с последующей адресацией по IP-сети. Например, в обычной проводной телефонной связи испокон веков голос передавали средствами электрической цепи. Компьютерная телефония реализует коммутацию и маршрутизацию речи (голоса, видео) без гарантированно известного пути. Поэтому пакетам перед отправкой необходимо присвоить порядковый номер.

Но все равно данные могут пропасть без вести. Чтобы не допустить такой оказии, используются специальные IP-протоколы. Главным стандартом, принятым ITU-T, считается H.323. Состоящий из целого ряда стеков (качество речи, стандарты, параметры кодирования), он описывает качество цифровой информации и регулирует приоритет пользователя в глобальных/локальных сетях.

Полученные данные трансформируются в понятные органам восприятия явления. Сегодня используются стандартизированные Microsoft, Intel и Netscape кодеки G.711, G.722, G.723, G.723.1, G728, G729 и GSM0610. Каждый из них требует определенной ширины пропускания, следовательно, обладает разной производительностью. Самым слабым является кодек G.723 с шиной 6.3 Кбит/сек. Алгоритм G.711 имеет ширину полосы в 64 Кбит/сек.

Хорошо знакомая всем система Skype – отличный пример успешной реализации VoIP как метода общения людей друг с другом. В общем, человеку XXI века существовать без Интернета, как жить без воздуха. Хорошо, что своеобразными «скафандрами» послужили портативные компьютеры – ноутбуки.

Буку.NET

С помощью лэптопов и беспроводного Интернета мы можем спокойно общаться друг с другом. На фоне большого количества подобных устройств совсем недавно выделилась целая «группировка», называемая нетбуками. Они легкие, компактные и удобные. К тому же изначально их низкая цена должна была служить показательным ориентиром всем остальным портативным девайсам. Для серфинга по просторам Глобальной сети больше и не нужно. Многие читатели сразу вспомнят звездный ASUS EEE PC 701 (Easy to learn, Easy to Play, Easy to Work), ставший столь популярным в наши дни. За ними потянулись и другие. Наверное, тяжело сейчас найти компанию, не обратившую внимания на перспективный вид устройств.

Оказывается, первый нетбук появился не в 2007 году, а в самом начале XXI века! Первый лэптоп для общения выпустила компания Psion, известная своими карманными компьютерами. Девайс так и назвали – Psion netBook Pro.

Гаджет обладал всеми необходимыми для общения функциями. Небольшой 7.7-дюймовый сенсорный экран обладал разрешением 640x480 точек (256 цветов). В качестве операционной системы выступал прародитель будущей Symbian OS – EPOC32 (версия ER5 с поддержкой сенсорики). Нетбук имел на борту встроенную веб-камеру и модули Bluetooth, Wi-Fi и GSM.

Машинку от Psion наградили процессором Intel SA-1100 StrongARM с частотой 190 МГц. RISC-камень обладал 24 килобайтами КЭШа первого уровня (16 из которых шли на инструкции, остальные – на данные). В распоряжении CPU были также 32 мегабайта оперативной памяти формата DIMM. Потребление энергии «железа» было настолько мало, что нетбук мог работать беспрерывно до 15 часов. Сегодняшним «нетбукам» далеко до творения Psion.

Как и в ASUS EEE начальных версий, главными «мозгами» девайса служила флешка на 32 мегабайта. Среди программного обеспечения NAND-ячейки занимал только пакет Microsoft Office и браузер Opera. Клавиатура Psion была идеальной для печатной работы – не то что сегодняшние клавиши нетбуков :).

Единственным минусом устройства была его цена. Разработчики запросили за netBook две с половиной тысячи зеленых. Учитывая оригинальность гаджета, спрос на них был отличным. Некоторые школы Малайзии, несмотря на дороговизну, заказывали лэптопы «пачками». В России же первые мировые компактные устройства появились, как всегда, с опозданием.

Жажда общения

Сегодня рынок «общительных» девайсов разбавился огромным количеством моделей на любой цвет и вкус. Монструозные мобильники эволюционировали в маленькие компьютеры. Нетбуки стали неотъемлемой частью пользователей Интернета. Технологии балуют нас своими возможностями.

И это еще не предел! Уверен, что, несмотря на кризис, гаджеты и инновации будут и впредь развиваться семимильными шагами. А значит, каждый из нас сможет утолить свою жажду общения. Всего-то нужно, как сто лет назад, приложить к уху трубку телефона и сказать: «Алло!» :).

Глаз Гора

В 1992 году студенты Кембриджского университета придумали интересную вещь. Используя Интернет и устройство видеозахвата (объектив, оптический фильтр, CMOS- или CCD-матрицы, а также схемы цифрового кодирования и компрессии видео), добры молодцы решили следить за кофеваркой, расположенной в коридоре исследовательского здания. Дело в том, что для поддержания нейронов мозга в нужном тонусе инженерам приходилось очень часто пить горячий, бодрящий напиток. А кофе постоянно не хватало. Вот и студентам, дабы не мотаться туда-обратно вхолостую, пришла в голову мысль о создании веб-камеры.

Для реализации идеи в лаборатории выделили один компьютер. Сделав его веб-сервером и установив специальное программное обеспечение, к нему подключили камеру, обращенную к вожделенной кофеварке. Любой желающий с помощью клиентского софта (маленькое черно-белое окошко с частотой обновления три кадра в минуту) мог следить за машинкой в режиме реального времени.

Первое описание такого устройства появилось в 1992 году в одном из номеров журнала Comm-Week. Так и появились веб-камеры, как широко используемые в качестве отдельных устройств, так и встраиваемые для общения в ноутбуки.

edit ![]() delete

delete ![]()

Автор: Сергей SJ Плотников

Дата: 13.09.2009 15:51:42©

Бесплатный конструктор сайтов — uCoz